Column 家づくりコラム

沖縄に家を建てよう!理想のマイホームを手にいれるためのポイントをご紹介

沖縄に家を建てよう!理想のマイホームを手にいれるためのポイントをご紹介

2025.09.30

「沖縄に家を建てたいけど何を気をつけたらよいのか分からない」

「快適に過ごすための注意点を知りたい」

沖縄での暮らしに憧れを抱きつつも、上記のような不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、沖縄で住宅を建てる際に、押さえておくべきポイントや注意点を一挙に紹介します。住宅を建てるとなった時、まず何から始めればよいのか分かりますので、ぜひ参考にしてください。

なお、クレバリーホームでは、沖縄の災害や気候に強い家づくりをしています。また、移住コンシェルジュが常駐しているので、沖縄への移住も安心です。沖縄の注文住宅にお困りであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

沖縄に家を建てる時、初めにするべきことは?

沖縄に家を建てる時、何から手を付けるべきなのでしょうか。初めにするべきことを3つに分けてご紹介します。

- 家を建てるタイミングを決める

- 家を建てるために必要な工数を理解する

- 住宅展示会への参加

今後の家づくりをスムーズに進めるためにも、それぞれ理解していきましょう。

家を建てるタイミングを決める

家を建てる最適なタイミングは以下を総合して判断する必要があります。

- 家族計画(出産・進学)

- 収支(頭金・返済比率・家賃との比較)

- 金利や建材価格の動向

- 補助金・減税の適用時期

- 土地の出物

仮予算と希望条件を可視化し、モデルハウス見学→土地探し→設計相談の順で逆算スケジュールを作成します。着工から入居まで6〜12か月を見込み、予備費と時間的余裕を確保すると安心です。

家を建てるために必要な工数を理解する

沖縄で家を建てる際、スムーズな家づくりを進めるためには、必要な工数を事前に理解しておくことです。

工数とは、家づくりにかかる全体の時間や手間、そして作業量です。

マイホームが引き渡されるまでどれくらいの工数が必要なのか、引き渡し時期はいつなのか。これらの見通しがなければ、スケジュールが決まらないため、新居に必要な家具の用意や現在の家の引き払いなどが遅れてしまう可能性があります。

住宅展示会への参加

沖縄に家を建てようと決めた時、「これくらいの大きさで」、「オーシャンビューで」などの要望は浮かびますが、マイホームの完成形まで想像するのは難しいでしょう。

具体的なイメージの参考になる、住宅展示会へ参加するのも家づくりの第一歩です。

住宅展示会とは、住宅メーカーや工務店が、自社のモデルハウスを展示するイベントのことで、興味を持ったモデルハウスの中を実際に見て回れます。

また、住宅メーカーの担当者が常駐しており、家づくりに関する相談ができるため、相談内容をリストアップしておくとよいでしょう。

沖縄に家を建てる時に押さえておくべき5つのポイント

ここからは、家を建てる時に押さえておくべきポイントを5つに分けてご紹介します。

- 木造住宅にするか、RC造にするか

- 自然災害に耐えられる住宅にする

- 断熱性と気密性が高い住宅にする

- 住む地域の情報を収集する

- 費用・予算を決める

この5つを押さえることで、沖縄に建てられるマイホームの全体像が見えてくることでしょう。

木造住宅にするか、RC造にするか

沖縄では歴史的背景と台風への強さから、RC造の住宅が多く採用され、木造住宅は災害に弱いイメージでした。

しかし、技術が発展したことで木造住宅でもRC造と同等、もしくはRC造以上の耐久性を獲得しました。

また、高温多湿な沖縄では、結露やカビが発生するRC造よりも、木材の調湿作用で湿気が溜まりにくい木造住宅の方が気候に適しています。

自然災害に耐えられる住宅にする

自然災害に耐えられる住宅は、風に対する強さを例にすると、耐風等級というランクが存在します。

耐風等級とは、住宅性能表示制度に則って定められた、強風に対する住宅性能を表示する国の基準です。

ランクは2つに分けられており、沖縄では耐風等級2を選ぶ必要があります。

耐風等級1は、建築基準法で定められている、最低限の基準です。数十年に一度発生するような台風に対して、建物が倒壊や崩壊しないレベルの強度が求められます。

耐風等級2は、耐風等級1の1.2倍の強度を持つことを意味します。数百年に一度発生するような稀な暴風に対して、建物が損傷を受けにくいレベルの強度です。

断熱性と気密性が高い住宅にする

沖縄で暮らしていくには、暑さと湿度を徹底的に対策しなければなりません。

そのため、断熱性と気密性が大切です。

断熱性の高い住宅は、外部の気温の影響を室内に伝えにくくする性能に優れた住宅です。

建物の壁、床、天井、窓などに、熱を伝えにくい素材(断熱材)を適切に配置することで、夏は涼しく、冬は暖かい快適な室内環境を保ちます。

気密性の高い住宅は、建物の隙間が少なく、外と中の空気の出入りを抑えることにより、冷暖房の効率が向上し、快適な室内環境を維持できます。

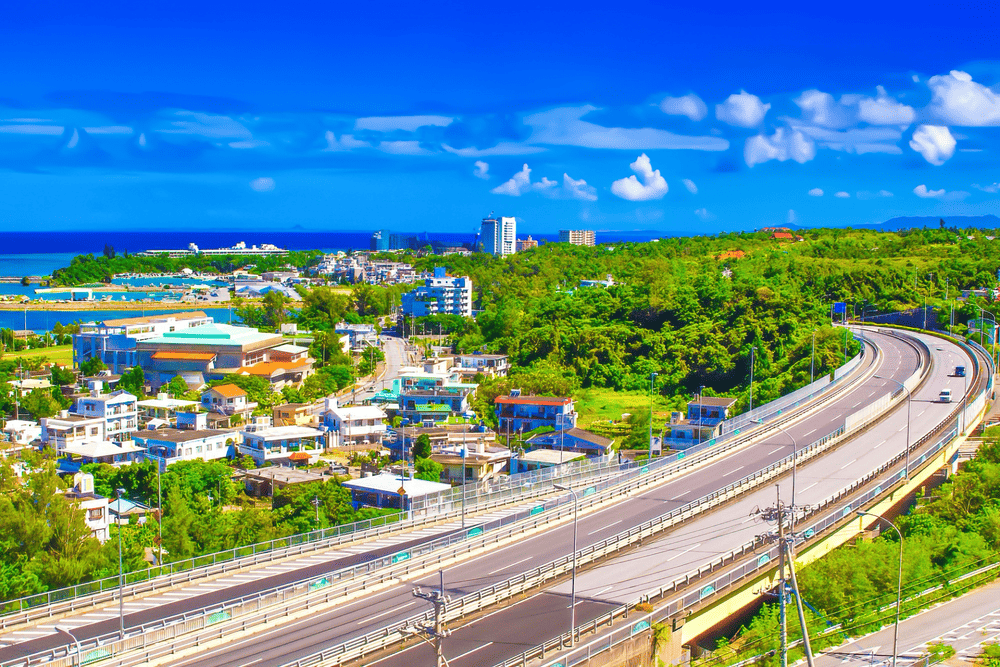

住む地域の情報を収集する

家を購入したいと考えている方は、まず気になる地域の暮らしやすさをと調べてみることがおすすめです。

通勤や通学のしやすさ、スーパーや病院、公園など日々の生活に役立つ施設、子育てや教育環境などを丁寧に確認してみましょう。

さらに、災害リスクや治安、将来の再開発計画などを知っておくと安心です。平日と休日、昼と夜で実際に歩いてみることで、その地域の雰囲気や暮らしやすさをよりリアルに感じられます。

費用・予算を決める

住宅金融支援機構「フラット35利用者調査 2024年度集計表」によると、約3,587万円の建設費がかかる調査結果が出ています。

建設費とは、主要な建築費から材料費に至るまで工事に係るすべての金額の合計です。

頭金や毎月の返済額、固定資産税などのランニングコストを踏まえて、無理のない資金計画を立てると安心です。

住宅ローンの金利や返済期間、補助金や減税制度の利用可否も確認しながら、将来のライフプランに合った予算を設定してみましょう。

沖縄に家を建てる際の注意点

沖縄で家を建てる際に、押さえておくべきポイントを解説しましたが、ここでは沖縄に家を建てる際の注意点を2つに分けてご紹介します。

- 地盤は安定しているか

- コンセント口の配置や数は多いか

憧れのマイホームを建てた後に後悔しないように、参考にしてください。

地盤は安定しているか

地盤の強さを事前に調べずに家を建ててしまうと、不同沈下が発生するリスクがあります。

不同沈下とは、地盤が軟弱な場合、建物の重みに耐えきれず、家が不均一に沈下する現象です。

家の傾き、壁のひび割れ、ドアや窓の開閉不良といった深刻な被害を引き起こします。

そのため、地盤強度をしっかり調査し、地盤の強度に適した補強が必要です。

コンセント口の配置や数は多いか

この問題は見落としがちで、多くの人が家が完成し、生活を始めた時に不便さを感じる場合があります。

エアコンや洗濯機、冷蔵庫など、生活に必要なコンセントは最低限計画されていますが、照明器具やパソコンの充電などでもコンセントは必要です。

コンセントが遠いと延長コードを使用しなければならず、景観が害われてしまいます。

そのため、上記を加味して、コンセントの数と配置は多めに設置してもらいましょう。

移住支援金制度について

沖縄県が提供している移住支援金制度は、東京圏から沖縄県の特定の市町村(令和7年度は伊江村、国頭村、本部町)に移り住む人を応援する制度です。

これは、東京23区に住んでいるか通勤している人が、沖縄で条件に合う仕事に就いたり、自分で会社を始めたりするともらえるお金のことです。

もらえる金額は、一人暮らしなら60万円、家族となら100万円で、18歳未満の子どもがいる場合は、一人につき最大100万円が追加でもらえます。

この制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、将来的に沖縄で暮らしたい中学生やその家族にとって、経済的な助けになる制度です。移住支援金をもっと知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内

まとめ|沖縄で注文住宅を建てるならクレバリーホームがおすすめ

沖縄でこれから家を建てようと考えている方は、まず家族のライフプランや資金計画を整理しながら、建てたい家のイメージを少しずつ描いていくことがおすすめです。

木造かRC造か、耐風や断熱などの性能、暮らしたい地域の情報を丁寧に集めると安心感が高まります。

さらに、地盤調査やコンセント配置、移住支援金制度なども早めに確認しておくと、理想のマイホームづくりをよりスムーズに進められます。

クレバリーホームでは、沖縄の災害や気候に強い家づくりをしています。また移住コンシェルジュが常駐しているので、初めての移住も安心です。

沖縄に注文住宅を建てようと思っていましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。