Column 家づくりコラム

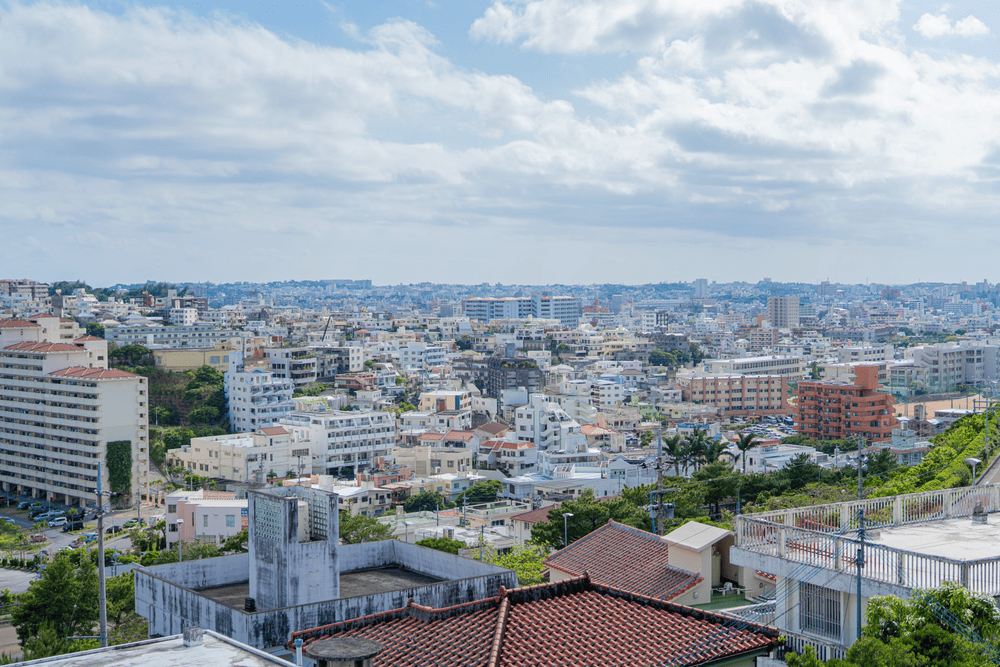

沖縄の家にコンクリート造が多いのはナゼ?木造住宅との違いを徹底比較!

沖縄の家にコンクリート造が多いのはナゼ?木造住宅との違いを徹底比較!

2025.09.29

「沖縄の家はコンクリート造が多いって聞くけど、なんでだろう?」

「木造住宅は台風に弱いのかな?」

そんな疑問をお持ちではありませんか?

この記事では、なぜ沖縄にはコンクリート造の住宅が多いのか紹介しています。また、近年その数を伸ばしている木造住宅とも比較を行いました。

これから沖縄に住宅を建てようと考えている方は、この比較からコンクリート造にするか、木造にするか、ぜひ参考にしてください。

なお、クレバリーホームでは、沖縄の災害や気候に強い家づくりをしています。また、移住コンシェルジュが常駐しているので、沖縄への移住も安心です。沖縄の注文住宅にお困りであれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。

沖縄の家にコンクリート造が多い3つの理由

沖縄の家にコンクリート造が多い理由を以下の3つに分けてご紹介します。

- 歴史的背景

- 台風・塩害・シロアリ対策

- 資産価値

なぜ沖縄にはコンクリート造の家が多いのか、それぞれ理解していきましょう。

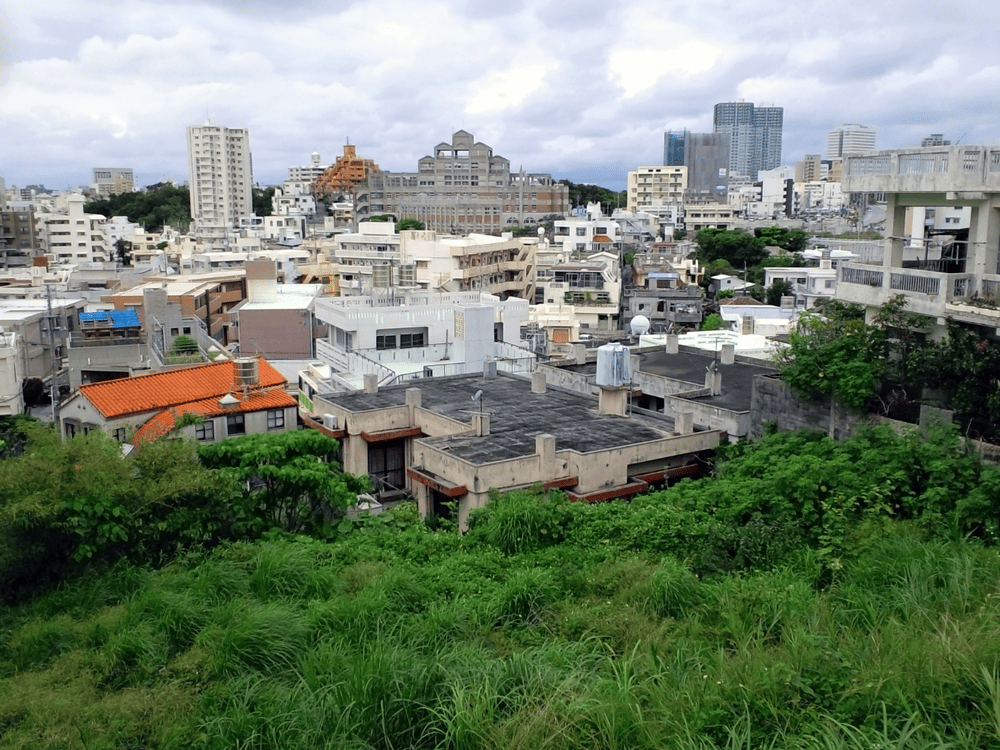

歴史的背景

沖縄でコンクリート造の住宅が多い理由は、第二次世界大戦末期の歴史的背景に関係しています。

戦後、沖縄は米軍の統治下に置かれ、破壊された住宅の再建が急務となりました。この時、米軍から大量のセメントや鉄筋が提供され、本土から木材を調達するよりも安価に手に入れることができたため、コンクリートが多く使われました。

また、コンクリート造の住宅は木造に比べて強固で、台風や飛来物に耐える力が強いため、急速に普及しました。

なお、近年、災害に強い木造住宅が増えていますが、コンクリート造の台風に対する強さは深く根付いています。

台風・塩害・シロアリ対策

コンクリート造の住宅は台風に強いだけでなく、塩害やシロアリの対策にも優れています。

塩害については、コンクリート造が弱いと考えられがちですが、適切なメンテナンスを行うことで、塩害の影響を最小限に抑えることが可能です。定期的な水洗い、表面保護、コンクリートの密度向上などを実施すると、住宅の耐久性を高め、寿命を延ばせます。

また、コンクリート造の家は機密性が高いため、シロアリの侵入も予防できます。

資産価値

沖縄の災害対策としての歴史的背景に加えて、コンクリート造の住宅は資産価値の面でも注目されています。住宅は人生の大きな資産の一つであり、将来的に相続や売却を考慮して家を建てる人も多い状況です。

コンクリート造は耐久性が高く、流通性も良いため、法定耐用年数は約50年と高水準です。

木造住宅よりもリセールバリューが高く、築30年以上の物件でも安定した価格帯で取引される場合もあります。将来の資産価値を重視する方にとって、コンクリート造の住宅は大きなメリットです。

沖縄のコンクリート造の家におけるデメリット3選

沖縄の自然災害や資産価値に定評のあるコンクリート造の家ですが、主なデメリットは以下の3つです。

- 熱伝導率と湿度が高い

- 建築コストが高く、工期も長い

- 解体やリフォームにコストがかかる

根強い人気があるコンクリート造住宅の意外な一面に迫ります。

熱伝導率と湿度が高い

熱伝導率とは、物質が熱をどれだけ伝えやすいかを示す値で、値が大きければ大きいほど熱をよく伝え、値が小さいほど熱を伝えにくいことを意味します。

つまり、コンクリート造の家は沖縄の暖かい空気を室内に伝えやすく、室内温度が上昇しやすい構造です。

また、住宅の隙間が少なく、外と中の空気の出入りが少ないので、湿気がたまりやすい環境を作ってしまっています。

そのため、結露も発生してしまい知らない間にカビが生えてしまう可能性も高いでしょう。

建築コストが高く、工期も長い

建築コストは、セメントや鉄筋、型枠など数種類使うためコストが高くなってしまいます。

人件費では、コンクリートを打設する職人、型枠を設置する職人、鉄筋を配筋する職人など、多くの人件費がかかってしまいます。

また、コンクリートは木材と違い、強度が発現するまでの間に養生期間が必要です。

気温やセメントの種類によって養生期間は異なりますが、少なくとも24時間以上要してしまいます。

解体やリフォームにコストがかかる

コンクリートは、普通の工具では解体・リフォームができないので、大型重機や特殊な工具を必要とします。

また、解体で発生したガラは、産業廃棄物なので、指定された運搬ルート、運搬方法、処理施設でないと、廃棄できません。

また、必要な部分の建材を取り外すと、自重に耐えられなくて倒壊する恐れがあります。

さらに、配線や配管をコンクリート内部に埋め込まれ、慎重な作業が求められるため、コストがかかってしまいます。

沖縄でコンクリート造の家より木造住宅が増えている理由とは?

りゅうぎん総合研究所の調査レポート『沖縄県における一戸建て住宅着工の動向と県内住宅市場の今後の展望』によると、2023年度に木造の親切着工戸数がコンクリート造のシェアを上回る結果です。

日本はコンクリートの原材料を海外から輸入していましたが、コロナ禍やロシアのウクライナ侵攻により原材料が高騰、輸送にもコストがかかり、高騰が続いています。

また、木材が安価で入手しやすくなったことや、木造住宅でも災害に強い住宅が実現可能になったことが、木造住宅が増加した背景です。

沖縄のコンクリート造の家と木造住宅を徹底比較!

木造住宅がコンクリート造の住宅のシェアを超えましたが、3つの項目に分けて比較します。

- 台風や地震への強さ

- 建築費用の高さ

- 気候に対する快適さ

沖縄で生活する上で大切な項目になるため、ぜひご参考ください。

台風や地震への強さ

台風に対する強さでは、コンクリート造が圧倒的な強さを誇ります。建物自体の自重が大きいため、風圧で揺れにくく、飛来物からも守ってくれます。

木造住宅はかつては耐風性に劣るとされていましたが、現代の技術の進化により、コンクリート造に匹敵する耐風圧性を持つ木造住宅が増えてきました。

また、地震に対する強さでは、コンクリート造は自重が大きいため強いと思われがちですが、建物の一部にひび割れが生じると全体に負荷がかかり、倒壊する危険性があります。

一方、木造住宅は軽さと柔軟性が特徴です。地震の際にはエネルギーを吸収してくれるため、倒壊の可能性を軽減できます。

建築費用の高さ

コンクリート造の家は、鉄筋やセメントの材料費、型枠や打設などの専門的な技術と時間を要すため、初期費用が高い傾向にあります。

一方、木造住宅は材料費が比較的安く、住宅完成までの工程がシンプルなため、初期費用が低い傾向です。

しかし、コンクリート造の住宅はメンテナンス費用は比較的安価で、木造住宅は定期的なメンテナンスが必要で、塩害やシロアリ対策などが発生するため、長期的なコストはコンクリート造と木造でほとんど変わりません。

気候に対する快適さ

気候に対する快適さでは、コンクリート造は熱容量が大きく、昼間に蓄えた熱を夜間に放出する特性を持っています。

このため、夏の夜間は少し暑く感じる場合がありますが、適切な断熱と遮熱対策を施すことで、外部の熱を室内に伝えにくくし、冷房効率が向上します。

一方、木造住宅は多孔質な素材で、空気を含んでいるため、熱伝導率が低く断熱性が高いのが特徴です。外部の熱が室内に伝わりにくいため、冷房が効きやすく、室内を涼しく保ちやすくなります。

どちらの構造も、高気密・高断熱設計を施すことで、気候に関わらず快適な住環境で暮らすことが可能です。

移住支援金制度について

沖縄県が提供する移住支援金制度は、東京圏から沖縄県の特定の市町村(令和7年度は伊江村、国頭村、本部町)に移住する方々をサポートするための制度です。

東京23区に住んでいるか通勤している方が、沖縄で条件に合った仕事に就くか、自ら会社を立ち上げることで支給されます。

支給金額は、一人暮らしの場合60万円、家族の場合は100万円です。また、18歳未満の子どもがいる場合は、1人につき最大100万円が追加で支給されます。

制度を利用するには、いくつかの条件を満たす必要がありますが、沖縄への移住を考えている家族にとって、経済的な助けとなる制度です。移住支援金についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【東京圏から移住をお考えの皆様へ】移住支援金制度のご案内

まとめ|沖縄で木造住宅を建てるならクレバリーホームがおすすめ

今回は、沖縄でなぜコンクリート造の住宅が多いのか、一挙にご紹介しました。また、コンクリート造と戸数を増やしている木造住宅を徹底比較しました。

コンクリート造と木造住宅それぞれの違いや強みを理解していただけたと思います。ぜひ、沖縄での家づくりの参考にしていただけたら幸いです。

クレバリーホームでは、沖縄の災害や気候に強い家づくりをしています。また移住コンシェルジュが常駐しているので、初めての移住も安心です。

デザイン性の高い注文住宅を建てようと思っていましたら、ぜひ一度ご相談いただければと思います。