Column 家づくりコラム

沖縄の赤い屋根や平らな屋根の役割とは?デザインだけではない意外な効果を徹底解説

沖縄の赤い屋根や平らな屋根の役割とは?デザインだけではない意外な効果を徹底解説

2025.09.03

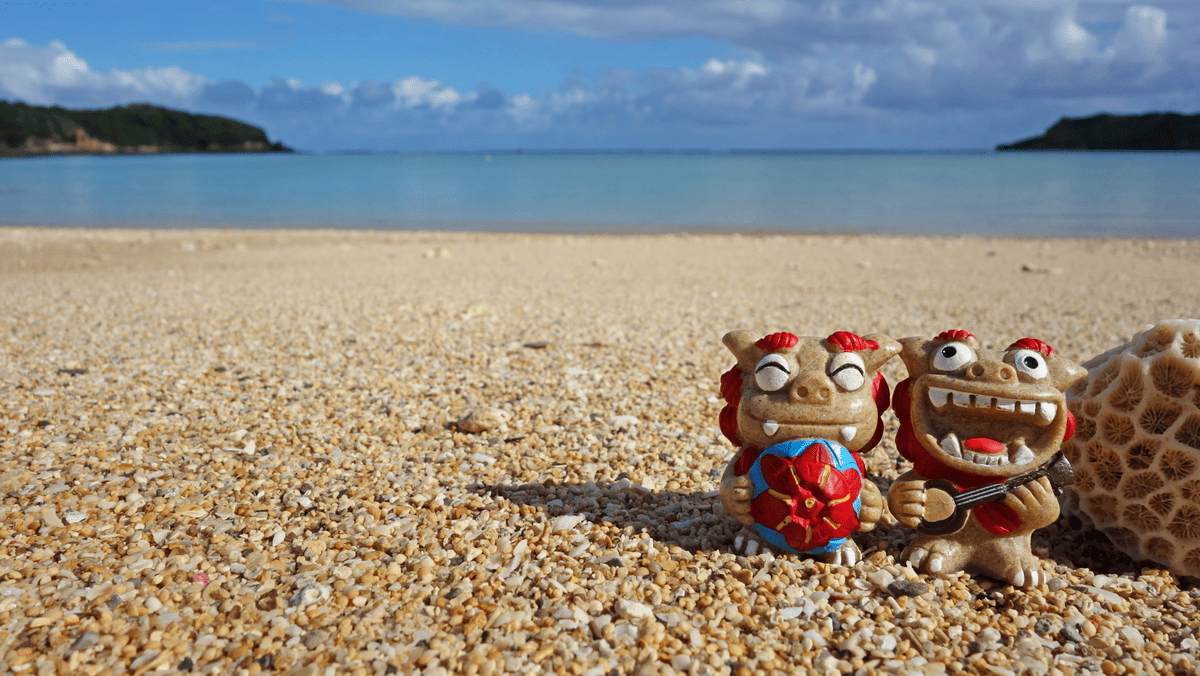

沖縄は日本の中でも有数のリゾート地として知られています。1年を通して温暖な気候のため、過ごしやすく国内外から多くの観光客が訪れます。

昔ながらの家が多く、瓦屋根の屋根や石垣などの歴史を感じる構造物を多く見ることができ、色や形もさまざまです。

今回は沖縄の歴史を感じる赤い屋根や平らな屋根の役割を紹介します。また、このような屋根が多い理由も解説するので、ぜひ参考にしてください。

クレバリーホームでは、沖縄の自然災害に強い住宅を提供しています。またお客様の要望を聞いて最適な住宅のデザインを外装から内装まで提案します。

多くの施工実績を持っているので、家づくりに興味がある方はぜひお気軽にお問い合わせください。

沖縄の屋根が赤い3つの理由

まず、沖縄の屋根が赤い理由を3つに分けてご紹介します。

- 理由①:クチャという材料を使っているから

- 理由②:沖縄と本土で瓦に求める性能が違うため

- 理由③:美観に優れているため

それでは、詳しく見ていきましょう。

理由①:クチャという材料を使っているから

初めに、沖縄で見かける赤い屋根の材料は、瓦であることが多いです。沖縄で使われている瓦は琉球赤瓦と呼ばれています。

この琉球赤瓦ですが、「クチャ」という泥岩から作られており鉄分を多く含んでいます。この鉄分を多く含んだクチャを焼き上げると、酸化現象が発生し赤くなるのだそうです。

クチャの灰色の見た目からは想像できない赤色になるところがおもしろいポイントです。

瓦を作る工程の中で錆びて赤色に染まるため、結果的に赤い屋根が多い理由になっています。

理由②:沖縄と本土で瓦に求める性能が違うため

瓦を焼き上げることによってある性能を持たせることができます。ある性能とは、瓦の強度と吸水率です。

日本本土の瓦は強度が高く、吸水率が低い性能をもつ瓦が要求されます。そのため、高温で焼き上げなければ原料の粒子が十分に固まらず、隙間もできやすくなってしまいます。

沖縄では強度がある程度あり、吸水率が高い性能を持った瓦が要求されます。求める性能が違うため、必然的に原料も性能に見合うものに変えなければなりません。

高温多湿な気候に有効な性能を持った原料を求めた結果、クチャを使うことになりました。

理由③:美観に優れているため

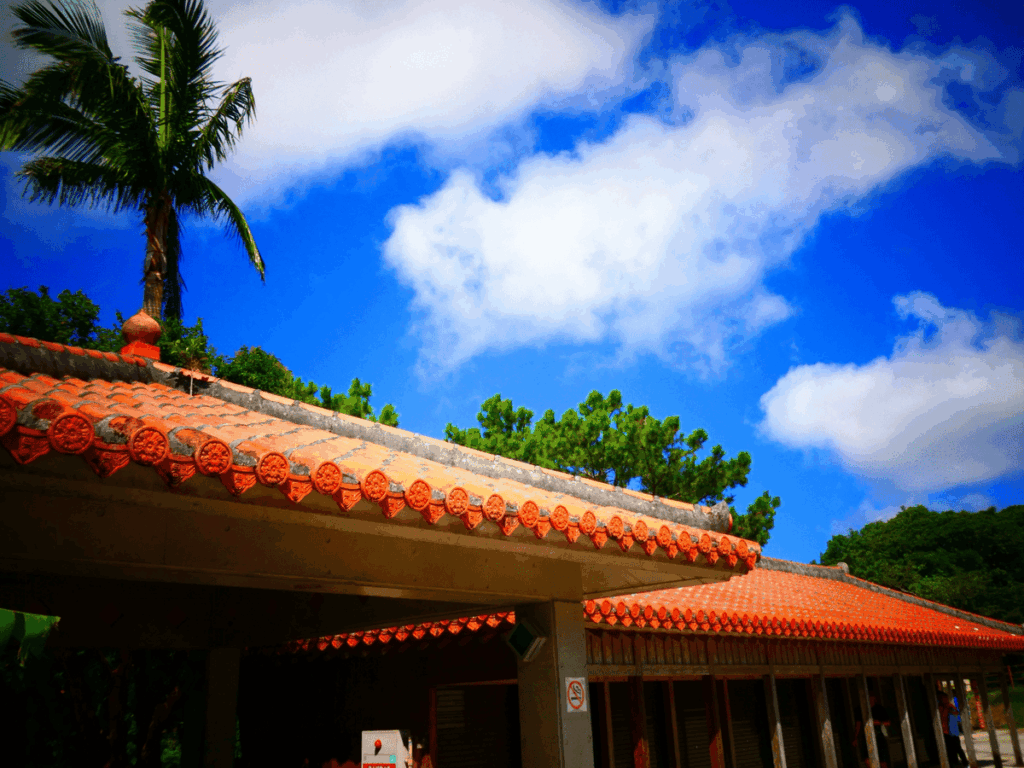

赤い色の瓦は昔から使われていたわけではなく、18世紀から徐々に使われるようになりました。

それまではグレー系の色をした瓦だけでしたが、赤い色の瓦を首里王府や神社などに使うようになったことで、赤い色=高貴な色というイメージが定着してきました。

また、首里城を見てわかるように赤い瓦で作られた建築物は美しい印象を持っています。

美しいが故に、明治時代まで庶民の赤い瓦の使用は禁止されていました。その後禁止令が解除されたことで、広く使われるようになりました。

沖縄の赤い屋根の2つの役割

沖縄に赤い瓦で作られた屋根が多い理由を解説してきましたが、この屋根にはどのような役割を持っているのでしょうか。

- 役割①:通気性が高い

- 役割②:台風に強い

役割を持っていなければ広く普及しません。それでは、詳しく解説していきます。

役割①:通気性が高い

沖縄の赤い瓦は素焼きの瓦です。素焼きとは、瓦の原料を釉薬をかけないで比較的低温で焼く方法です。釉薬(ゆうやく)とは、瓦を焼くときに塗るコーティング剤でガラス質の薄い膜を作ります。

瓦の通気性は、この釉薬をかけないことで薄い膜が張られないため高まっています。

沖縄は高温多湿な気候のため、うまく湿気をなくす工夫が必要です。屋根に使っている瓦の通気性が高いため、湿気を逃すことができて家の中が快適な環境になります。

役割②:台風に強い

沖縄では1年のうちの半年以上が台風の脅威に晒されています。家を守るために、台風による強風にも耐えられる屋根が必要です。

この赤い瓦は通気性が高いので軽量で、一見すると強度が低いように思えます。しかし、軽量のため、風の力で屋根全体が持ち上げられるリスクがありません。

また、沖縄の瓦屋根はただ並べられているだけではなく、瓦と瓦の隙間を漆喰やモルタルで固める漆喰積み工法が用いられています。

この工法により、瓦が一体化して台風の強風で飛ばされにくくなっています。

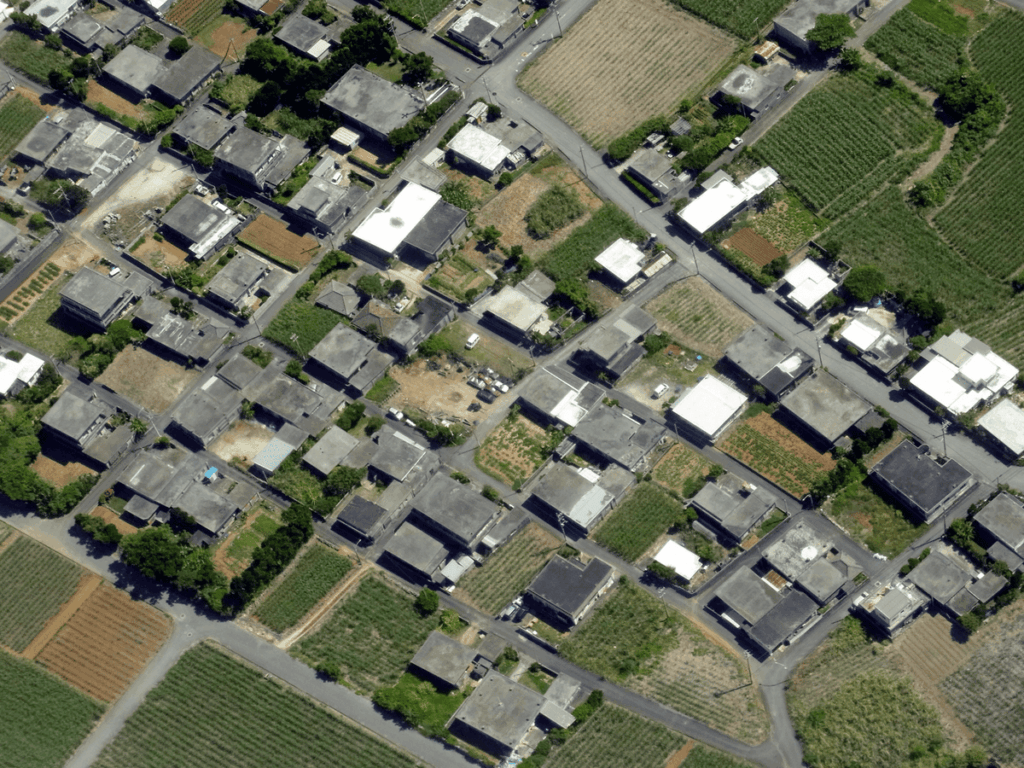

沖縄で平らな屋根が多い3つの理由

沖縄の伝統的な背景や原料などの関係で赤い瓦の屋根が多いですが、その他の形状の屋根も多いです。

- 理由①:鉄筋コンクリートの技術が普及したため

- 理由②:台風が多いため

- 理由③:赤瓦は費用がかかるため

平らな屋根にも歴史的背景などがあるため、詳しく解説していきます。

理由①:鉄筋コンクリートの技術が普及したため

平らな屋根は一般的に陸屋根(りくやね、ろくやね)と呼ばれています。名前の通り、陸のように平たい屋根という意味です。

アメリカ軍が沖縄に基地を作ったことで鉄筋コンクリートの技術が入ってきたとされており、陸屋根も鉄筋コンクリートの代名詞のような屋根です。

陸屋根は、勾配がついていないため雨水などの水が屋根上に溜まってしまいます。そのため、木造建築は浸水による木材の腐食が懸念されます。

鉄筋コンクリートは浸水しても丈夫な上、屋根と壁が一体となった構造が主流でした。また屋根の中に浸水させない防水層なる機能を持たせる下地として最適なため、陸屋根が普及していきました。

理由②:台風が多いため

沖縄では頻繁に台風が発生するため、昔から台風から家を守る方法や被害を最小限に抑える対策が必要でした。

中でも木造住宅の被害が多く、材料を見直した結果、災害に強い鉄筋コンクリートが主流になりました。

鉄筋コンクリート造の住宅は陸屋根が主流であることと、屋根に勾配を付けることで風があたる面積が増えて影響を受けやすくなってしまうため、さらに陸屋根の評価が上がり、沖縄全域に広まっていきました。

理由③:赤瓦は費用がかかるため

赤い瓦は美観が美しく、吸水率も高いため沖縄で生活する上で重要な設備でした。

しかし、赤瓦は沖縄でしか採れないクチャではないときれいな赤い色が出てきません。クチャが希少な材料であるため、当時は高額な瓦材料でした。

さらに漆喰積み工法では漆喰を使いますが漆喰自体の金額と、使用する量によってはお金がかかる工法でした。

以上のことから、赤い瓦の屋根には相当な金額がかかるため鉄筋コンクリート造の住宅が増えていき、比例して陸屋根の数も多くなりました。

沖縄の平らな屋根の3つの役割

赤瓦の屋根と同じくらい普及していった平らな屋根(陸屋根)ですが、どのような役割を持っているのでしょうか。ここでは代表的な役割を3つに分けてご紹介します。

- 役割①:台風に強い

- 役割②:屋上を利用できる

- 役割③:暑さ対策になる

それでは、詳しく見ていきましょう。

役割①:台風に強い

先ほども少し触れてご紹介しましたが、陸屋根は台風に強い構造になっています。

陸屋根は、その名の通り陸のように平らな屋根のため、風をほとんど受けません。勾配がついている屋根よりも風があたる面積が小さいため、台風に対して強いことにつながります。

また、屋根が飛ばされる原因として揚力(ようりょく)が関係しています。揚力は風が屋根の下に入り込んでめくりあげようとする力です。

屋根を設計する時は、揚力を働かせないように屋根と壁の隙間をなくし風を入れないような構造にすれば押さえ込むことが可能です。

役割②:屋上を利用できる

屋根を平らにすれば住宅の屋上を利用できます。住宅を設計する時に、屋上へ上がれるような階段や柵の設置をすれば、家全体を無駄なく利用できるでしょう。

主な利用方法としては、洗濯物を干したり屋上庭園を作ったりです。また、家族や友人とバーベキューを楽しむこともできます。

さらに、沖縄では太陽子パネルを設置して節電や余った電力を電力会社に売ったりしている住宅もあるそうです。

水不足にもなりやすいので、貯水タンクを設置している住宅もあります。

役割③:暑さ対策になる

陸屋根は屋根裏の空間がないため、外からの熱が直接室内に伝わります。しかし、暑さ対策を講じれば室内を快適な環境に整えることができます。

暑さ対策は、屋上緑化、断熱塗料の塗布、断熱材の敷き詰めです。屋上緑化は、屋上に植物を植えることで葉で太陽光を遮り、蒸散作用で温度を下げる方法です。

断熱塗料を屋上に塗ることで、太陽光を反射させることで熱の吸収を抑えます。

断熱材を屋根裏に敷き詰めることで、熱が室内に入ってくるのを遮断し室内の温度上昇を防ぐことができます。

まとめ|沖縄に適した屋根を持つ住宅を建てるならクレバリーホームがおすすめ

今回は沖縄で多く見かける赤い屋根と平らな屋根が多い理由と役割をご紹介しました。沖縄に住宅を建てる時、今回ご紹介したことを踏まえて、屋根の設計をしていただけたら幸いです。

屋根の設計を十分に検討すれば、沖縄で頻繁に発生する台風や海風の強風から住宅を守ることができます。また、沖縄の高温多湿な気候に合わせて屋根の通気性をよくすればで、いつでも室内が快適です。

クレバリーホームでは、沖縄の自然災害に強く、高温多湿な気候でも快適に過ごせる住宅を提供しています。また、お客様の要望に沿うデザインや機能性を持った屋根を提案してくれるので、ぜひ一度ご相談いただければと思います。